探秘咸宁鸣水泉 感受神奇大自然

——优一(1)蜗牛班地质探索亲子行

2017年5月14日艳阳高照,光谷为明实验学校优一(1)蜗牛班在老师和家长们的带领下,来到鸣水泉风景区,在如画般的绿水青山间,孩子们进行了一次神秘有趣的地质探险。

鸣水泉风景区位于咸宁市东南方的桂花镇鸣水泉村。有孩子好奇地问道“为什么叫鸣水泉?是那里的水会唱歌吗?”的确,鸣水泉正是因泉眼涌水巨声轰鸣而得名。景区内山青水碧、竹幽石怪、峰妙洞奇,集六个第一于一体:世界第一的“天然卧佛”,亚洲第一的“地下水闸”,中国第一的“桂花之乡”,鄂南第一的“万人溶洞”,华中第一个洞降基地和户外攀岩拓展基地。

一进景区,教练就把已经分成五组的孩子们带到了一片幽静的小竹林里,他们的首要任务是砍取3根完整的老竹子,于是这群出生在城市从未见过镰刀的孩子,在教练的指导下,有模有样地轮流砍起了竹子。不一会儿,他们便顺利完成了任务。

|

|

可是锯这么多竹子是做什么用的呢?原来,教练们要求孩子们自己动手,用最原始的方法制作香喷喷的竹筒饭。于是孩子们说干就干,他们争先恐后地行动起来了!

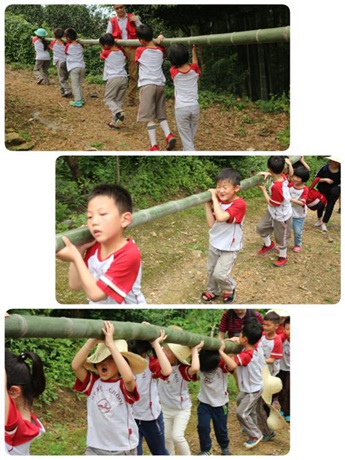

首先,要把砍下的竹子搬出竹林。瞧,男孩子们结队扛起了竹竿,走在了最前面。姑娘们也不示弱,扛起了一根又长又粗的紧随其后!遇到陡坡眼看快要扛不住了,张建兴、彭明宇等几个男孩子赶紧上前帮忙。

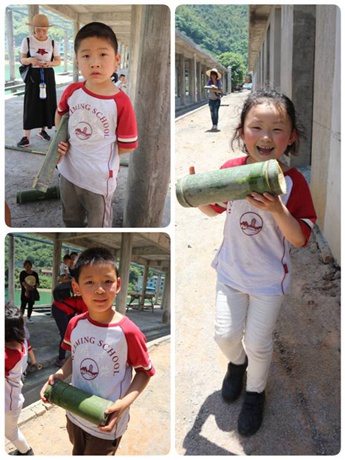

紧接着,则是分组协作把竹子锯成两头封闭的竹筒。听到这个任务指令,家长们都认为对孩子们来说这是不可能完成的任务,可别看他们力气小,干起活来却一个比一个专注呢!有的组全程没有家长帮忙,组员们分工合作,有的人锯,有的人帮忙固定竹子,然后轮流替换;还有的组请来爸爸妈妈老师们协作,但是自己仍然坚持参与。顶着31度的高温,孩子们一个个汗流浃背,但是没有一个人喊累和放弃,二十分钟过去了,四十分钟过去了……终于水滴石穿,每个孩子都锯出了属于自己的竹筒。

|

|

最后,在竹筒上锯出一个小开口,装进洗好的大米和水,架起砖头堆的简易灶台,拾来枯树枝做干柴,扇风生火,摆放好盛满大米的竹筒,就坐等开饭咯!

|

|

品尝过满是竹香的竹筒饭,稍作休息,孩子们迎来了期盼已久的鸣水泉溶洞探秘环节。本次活动家长们特别邀请了中国地质大学年轻的刘教授,给孩子们上一堂生动的自然地理专业课。并且,为了增加溶洞探险的神秘感,使孩子们更专注于观察溶洞形态,溶洞内没有开灯,孩子和家长们全程使用头灯照明。

据史料记载,鸣水泉有4个立体天坑,形成于地球二叠纪时期,距今已有3亿多年。沿着最大的天坑拾级而下,近20米深处,一片天地豁然开朗。这时只见近100米高的绝壁上,除了建有攀岩设施外,被人们誉为“阴阳界”的奇观也展现在眼前:阴的一边寸草不生,阳的一边绿树盈盈,十分奇特。天坑绝壁上天然形成的“葛洪炼丹图”也栩栩如生,不仅看得见五官、毛发和衣袂,而且其端坐的神态也跃然绝壁之上。

|

|

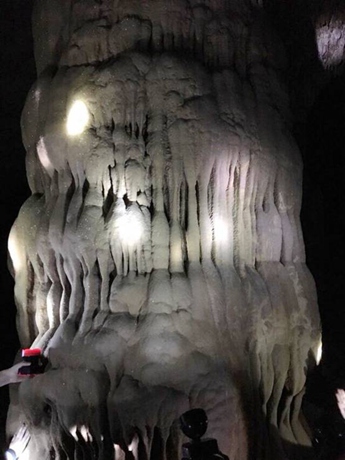

队伍刚进洞口,一阵凉风吹来,十分舒爽惬意。朝着洞顶处望,蓝天白云栩栩如生,就像一口七彩锅盖在上面。随后,便迎来了伸手不见五指的漆黑,大家纷纷打开头灯和手电筒照明。洞内昏暗潮湿,最窄的地方只能侧身前行。即便这样,从未接触过自然地理知识的孩子们在黑暗中仍饶有兴致地听着刘教授讲解,不时发出感叹声,一个个真是求知若渴!

据刘教授介绍,鸣水泉溶洞又名黄金洞、天心洞,它形成于350万年—500万年之间,是一个多层次、多阶段、多类型的岩溶洞穴,它上中下分三层,有九个洞口,其中修建电站开发出二个洞口。已开发出来的大小厅约5万平方米,最大的厅可容纳万人同时参观,最高处约80米,最宽处约120米。洞中有洞,洞中有湖,洞中有山,山上有景,钟乳倒悬,石柱林立,造型奇特,令人叹为观止。有专家称鸣泉洞是一座地质博物馆,是一部地质报告资料,是湖北溶洞之最。

走出溶洞,回归光明,孩子们纷纷感叹大自然的鬼斧神工和特殊地质构造的神奇魅力。的确,在自然环境日益恶化的今天,带年幼的孩子们亲近青山碧水、伐竹野炊、走进溶洞,亲身经历、亲耳聆听了这样一堂别开生面的自然地理课,既丰富了他们关于地球的起源和特殊地质构造方面的知识,更有助于孩子们建立起敬畏自然、爱护地球、保护大自然的思想意识!